© 2020 by Immo Mikloweit • WebDesign by www.tmg24.de

IMPRESSUM

90 Jahre Citroën

Seit 90 Jahren Citroën in Deutschland - Das bewegte Leben der Köln-Tochter

Chronologie eines denkwürdigen Stücks Automobil- und Europa-Geschichte

Das waren noch Zeiten, als sich die „französischste aller französischen Automarken“ genötigt sah, bei uns mit Slogans wie diesem zu

werben:

„Der neue 1,4 Liter Citroën, ganz deutsch! Deutscher Motor !

Deutsches Material“ Deutsche Arbeit!“

Und

als

ein

gelernter

Schlosser

am

Fließband

1,20

Mark

pro

Stunde

verdiente

und

sich

damit

schon

zu

den

Privilegierten

im

Landen

zählen

durfte.

Als

eine

Sechszylinder-Limousine,

die

aus

2,5

Litern

Hubraum

stolze

42

PS

holte,

dem

betuchten

Herrenfahrer

das

Benzin

im

Munde

zusammenlaufen

ließ,

wie

heute

ein

XM

oder

Xantia

V6.

Und

als

bereits

ein

Jahres-Verkaufsresultat

von

knapp

8000

Citroën-

Fahrzeugen in Deutschland die Pariser Zentrale in helles Entzücken versetzte......

Nein,

eine

„gute

alte“

Zeit

war

sie

unter

dem

Strich

gewiß

nicht,

die

erste

Epoche

der

Doppelwinkel-Präsenz

in

Deutschland

von

Januar

1927

bis

hinein

in

den

Zweiten

Weltkrieg.

Sondern

wechselvoll

turbulent

und

zuletzt

sogar

tragisch

-

wie

ja

eigentlich

nahezu

alles

in

jener

geschichtlichen

Scheinblüte

der

Endzwanziger.

Angefangen

hat

es

in

Köln

mit

einem

gewissen

Theodor

Prinz

um

1923

und

seiner

Generalvertretung für Citroën Fahrzeugen auf dem Hohenzollernring.

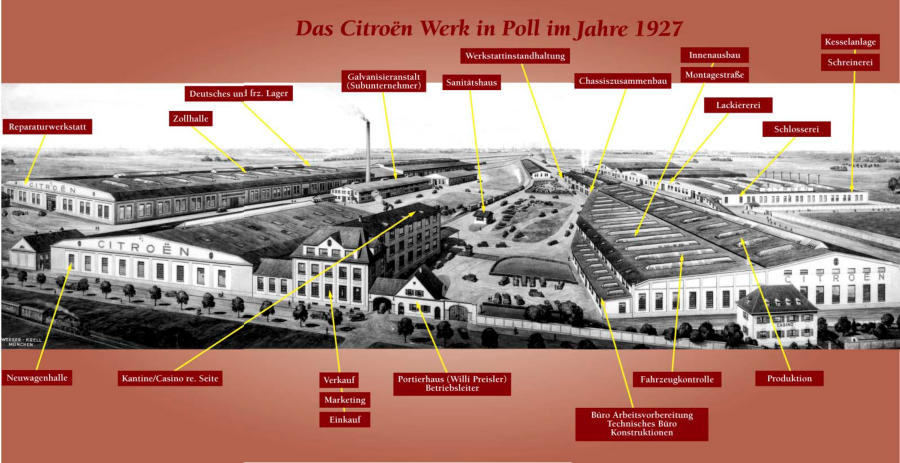

1927: In Deutschland fängt man an Citroën zu bauen:

André

Citroën

hat

das

legendäre

„Rheinwerk“

im

Kölner

Vorort

Poll

aufgekauft,

eine

ehemalige

Waggonfabrik

mit

Karosseriebau

sowie

Omnibusfertigung,

und

gründet

die

deutsche

Filiale

Citroën

Automobil

AG.

Sie

wird

am

8.

Januar

1927

ins

Kölner

Handelsregister

eingetragen.

Das

Aktienkapital

beträgt

anfangs

eine

Million

Reichsmark,

seinerzeit

eine

gewaltige

Summe;

es

liegt

zu

100

Prozent

in

den

Händen des französischen Mutterhauses.

Wie

bei

allen

Projekten,

die

er

anpackt,

macht

André

Citroën

auch

hier

Nägel

mit

Köpfen:

In

schier

atemberaubendem

Tempo

schreitet

die

Aus-

und

Umgestaltung

des

Poller

Areals

zu

einer

-für

damalige

Begriffe-

supermodernen

Fertigungsstätte

und

Vertriebzentrale

für

Autos

mit

dem

Doppelwinkel

voran.

Schon

im

April

werden

mit

einem

306

Mann

starken

Mitarbeiterstamm

von

auf

den

650

Meter

langen

Monta-gebändern

die

ersten

Exemplare

des

Modells

B

14

zusammengebaut.

Zum

Start

sind

es

drei

Stück

pro

Tag,

im

Sommer

bereits

25,

am Jahresende 34!

Von

vornherein

erhalten

die

Fahrzeuge

Innenausstattung

und

Außen-Finish

aus

selbständiger

Sattlerei

und

Lackiererei.

Ansonsten

kommen

die

technischen

Teile

zunächst

komplett

aus

Frankreich.

Das

soll

sich

jedoch

rasch

ändern:

Das

Kölner

Werk

übernimmt

immer

mehr

Produktionsarbeit

in

Eigenregie,

mit

immer

mehr

deutschen

Bauelementen

und

Materialien.

Und

selbstverständlich

sind

auch

die

anfangs

rund

500,

wenig

später

im

Jahre

1928

schon

circa

1000,

Angestellten

und

Arbeiter

durchweg

Deutsche,

meist

aus

dem

Kölner

Raum.

Die

Forcierung

des

Konzeptes

„Citroën“,

Made

in

Germany,

hat

gewichtige

Gründe,

wirtschaftliche,

politische

und

psychologische.

Der

1918

zu

Ende

gegangene

und

verlorene

Weltkrieg

I

zeigt

allenthalben

noch

seine

Nachwehen.

Einheimischen

Au-tomobilherstellern

geht

es

schlecht,

ausländische

Konkurrenz

ist

gefürchtet,

der

Staat

schwingt

die

Keule

horrender

Schutzzölle

auf

Importgüter.

„Deutsche,

kauft

deutsche

Wagen!“,

dröhnt

1925

der

Appell

von

Plakaten

des

Industrie-Reichsverbandes

an

den

Litfaßsäulen.

Was

wäre

logischer

für

die

Citroën Automobil AG als das Bemühen, diesen Gegenwind durch möglichst intensive „Germanisierung“ ihrer Produkte zu un-terlaufen ?

Dem

Typ

B

14,

einem

ungewöhnlich

preiswerten,

zuverlässigen

und

komplett

ausgestatteten

Alltagsauto

der

(wie

man

heute

sagen

würde)

unteren

Mittelklasse,

folgt

1928

der

C

4.

Zugleich

steigt

Citroën

Deutschland

mit

dem

Sechszylindermodell

C

6

ins

Segment

der

größeren

Reisewagen

ein.

Besonders

erfolgreich

entwickelt

sich

nun

das

Geschäft

mit

Taxen.

Citroën

gehörte

übrigens

damals

in

Europa

zu

den

Pio-

nieren der Ganzstahlkarosserie.

Was

noch

bemerkenswert

ist:

Im

Köln-Poller

Werk

gibt

es

keine

umfangreiche

Lagerhaltung

für

Teile

und

Materialien

mehr.

Angelieferte

Rohstoffe

und

Aggregate

werden

portionsweise

direkt

an

die

Handlager

längs

der

Fertigungsbänder

weitergeleitet.

Just-in-time-System

also schon vor 90 Jahren !

In

der

bereits

1928

in

Berlin-Halensee

erworbenen

Immobilie

gestaltet

1930

Citroën

ein

repräsentatives

Anwesen

und

etabliert

dort

die

Verwaltung

und

die

Vertriebszentrale.

Über

350

deutsche

Vertragshändler

werden

von

hier

aus

betreut

und

beliefert.

Schon

vorher

gibt

es

an der berühmten Prachtstraße „Unter den Linden“ einen Verkaufssalon - einen der luxuriösesten von ganz Spree-Athen.

Der

Produktionsbetrieb

bleibt

in

Köln.

Ständig

neue,

verbesserte

Modelle

und

Varian-ten

(deren

Entwicklung

und

Konstruktion

natürlich

weiterhin

Sache

von

Paris

ist)

ver-lassen

die

Fließbänder.

Gleichwohl

hat

das

Unternehmen,

wie

andere

in

der

Branche

auch,

alsbald

mit

enormen

Schwierigkeiten

zu

kämpfen,

bedingt

durch

diverse

Wirtschaftskrisen.

Das

Jahr

1932

beschert

der

deutschen

Citroën

AG

ein

Rekord-Tief.

Durch

Produktion

Leichter

Transporter

und

europaweitem

Vertrieb

der

in

Köln

hergestellten

Kegresse

-

Kettenfahrzeuge

werden die Fertigungsdefizite teilweise ausgeglichen.

Besser wird es wieder in 1933:

Da

erscheint

die

Typenreihe

8

A,

10

A

und

15

A,

populärer

Beiname

„Rosalie“.

Am

Rhein

nennt

der

Volksmund

sie

ebenso

liebevoll,

wenn

auch

weniger

klangschön

“die

Poller“,

wie

alle

hiesig

gefertigten.

Eben

weil

sie

in

Poll

fabriziert

werden,

und

zwar

praktisch

total

aus

deutschen Werk-stoffen und Zulieferteilen. Die Vierzylindermotoren des Typs 8A bezieht man zum Beispiel bei Siemens & Halske in Berlin.

Die

von

Anno

„1925“

stammende

eingangs

zitierte,

teutonisch-markige

Werbeaussa-ge

spricht

Bände

über

das

Klima

in

unserem

Land

bereits

am

Vorabend

der

NS-Diktatur

und

die

geradezu

verzweifelten

Klimmzüge

von

Citroën,

den

deutschen

Markt

dennoch

für

sich

zu

retten.

Es

gelingt

nur

vorübergehend.

Als

Hitler

an

die

Macht

kommt

gehen

die

Schikanen

gegen

„fremdländische“

Erzeugnisse

weiter

und

die Übergriffe gegen ihre Käufer nehmen zu.

Und zu allem Überfluß gerät auch Firmenpatron André Citroën an der Seine finanziell im kritisches Fahrwasser.

Aber noch einmal landet der große Mann des kreativen Automobilbaus einen sensationellen Coup...

1934: Zieht der Frontantrieb das Unternehmen wieder nach vorn ?

Von

Kopf

bis

Fuß

neu

konstruiert,

in

Technik

und

Karosserieform

überwältigend

fort-schrittlich,

tritt

der

Citroën

Typ

7C

auch

im

August

1934

in

Deutschland

an:

Die

erste

Version

des

legendären

Traction

Avant,

in

Deutschland

„Front“

genannt

,

später

wegen

seiner

Mitwirkung in französischen Banküberfällen und auch Kriminalfilmen unter Jean Gabin mit dem Spitznamen „Gangsterwagen“ belegt.

Als

Typ

11

CV

und

Vierzylindern

beziehungsweise

15-SIX

als

Sechszylinder

bleiben

diese

Frontantriebler

bis

weit

in

die

Fünfziger

Jahre

hinein

in

Europa

berühmt

und

begehrt.

Auch

der

Traction

Avant

rollt

fast

komplett

„Made

in

Germany“

aus

den

Werkstoren

in

Köln-Poll.

Doch leider nicht lange.

1935: Der gnadenlose politische Würgegriff zwingt zur Aufgabe

Das

NS-Regime

steigert

ständig

seine

Kampagnen

und

bürokratischen

Aktivitäten

zur

Vergräulung

ausländischer

Unternehmensfilialen

im

Reich.

Drastische

Handelskontrollen,

Behinderung

von

wirtschaftlichen

Kontakten,

verweigerte

Einfuhrgenehmigungen

für

Teile

und

Werkzeugmaschinen..... der Standort Deutschland wird nachgerade unhaltbar.

Ab

Herbst

1935

ruhen

bei

Citroën

in

Köln

die

Fließbänder,

man

kann

nur

noch

fertige

Autos

importieren,

und

dies

in

erzwungenermaßen

spärlicher

Stückzahl.

Die

Berliner

Zentrale

macht

dicht.

Was

in

Poll

am

30.

Januar

1936

schließlich

übrigbleibt,

ist

ein

Reparaturbetrieb

mit

Ersatzteildepot. In Frankreich stirbt André Citroën.

1940 Ein bitteres Ende, das zehn Jahre dauern soll !

Der

Weltkrieg

II

tobt

in

Europa.

Das

Wehrkreiskommando

beschlagnahmt

1.

September

1939

das

Kölner

Werksgelände

als

„Feindvermögen“

und

errichtet

darauf

einen

Reparaturbetrieb

für

Panzer

und

auch

noch

eine

U-Boot

Motorenfertigung.

Die

Geschäftstätigkeit

von

Citroën

Deutschland

erlischt

nun,

denn

im

Oktober

1944

legt

ein

Luftangriff

den

gesamten

Komplex

in

Schutt

und

Asche.

1950: Comeback a`Cologne

Kurz

nachdem

man

am

6.

Dezember

1950

die

Zwangsverwaltung

der

Citroën

AG

aufhob

ist

natürlich

Köln

wieder

der

Ausgangspunkt.

Im

„Maison

Belge“,

einem

tradi-tionellen

belgischen

Kultur-

und

Handelshaus

im

Herzen

der

Domstadt,

bezieht

die

neu

aus

der

Taufe

gehobene

Citroën

Automobil

AG,

Verkaufsgesellschaft

für

Deutschland,

ihr

kleines

Büro.

Man

organisiert

später

von

der

Sülzburgstraße

in

zunächst

bescheidenem

Umfang

den

Import

und

Vertrieb

von

Traction-Avant-Modellen

aus

Frankreich.

Etwa

30

Treue

alte

Partner

der

Vorkriegszeit finden sich ein zur allmählichen Auferstehung des Händlernetzes.

Das

Provisorium

im

„Maison

Belge“

währt

bis

1952.

Dann

ist

Citroën

in

Köln

wieder

Herr

im

eigenen

Haus,

und

zwar

einem

vergleichsweise

großzügigen

Gebäudetrakt

an

der

Aachener

Straße.

Er

beherbergt

Geschäftsleitung

und

Vertrieb,

Verkaufsräume,

Werkstatt und Ersatzteildepot.

Das berühmte Westdeutsche Wirtschaftswunder mit seinen mittlerweile in 1957 fünfzig Haupthändlern gewinnt an Fahrt.

Ein

Frust

jedoch

soll

noch

lange,

nämlich

bis

1958,

die

germanische

Doppelwinkel-Diaspora

plagen:

Obwohl

drüben

in

Frankreich

schon

seit

1949

gebaut

und

vermarktet,

ist

der

2

CV

hierzulande

nicht

lieferbar.

Er

wird

von

den

Galliern

so

frenetisch

begehrt,

daß

für

den

Export kein Stück übrig bleibt. Nur seinerzeit ergattern Bundesbürger via Privat-Import auf eigene Faust eine Ente.

1956: Die „Göttin“ und ihre frühesten deutschen Anbeter

Ein Jahr nach seiner Premiere auf dem Pariser Salon wird das futurische, in Technik und Styling schockierend neuartige Modell DS 19 mit

hydropneumatischer Federung auch den Deutschen feilgeboten. Die Fachwelt von Flensburg bis Garmisch steht Kopf.

Einer der ersten begeisterten Fahrer einer „Deesse“ ist Heinrich Böll, der Kölner Dichter und spätere Literatur-Nobelpreisträger. Das D-

Modell wird, in vielfachen Verbesserungsstufen, bis 1975 gebaut, gekauft und geliebt werden...

1959: Wieder ein Umzug, Porz wird „Citroën-Ville“

Auf

einem

108.710

Quadratmeter

großen

Industriegelände

in

Porz-Westhoven,

knapp

zehn

Kilometer

von

Köln

entfernt,

etabliert

sich,

im

Tausch

gegen

die

ehemalige

Poller

Immobilie,

die

deutsche

Citroën

-

Zentrale

endgültig.

Das

Anwesen

Aachener

Straße

wird

Niederlassung.

Rund

200

Mitarbeiter

stehen

jetzt

in

Diensten

der

Firma.

85

Vertragshändler

kümmern

sich

im

Bundesgebiet

um

Verkauf

und Service.